Aunque la mañana se

abre paso a través de un aire gris, Palmira no se quita sus gafas azogadas.

—Pareces un búho

púrpura, mamá —le dice Arnoldo, siempre tenso con ella, o colérico, entre otras

cosas porque desde que tiene uso de razón ella le dobla la estatura. Si primero

pensó que ella no se quitaba las gafas porque estaba llorosa, ahora está seguro

de que lo hace, naturalmente, para irritarlo, para divertirse mientras él

intenta verle los ojos sin lograr más que verse a sí mismo dos veces, una en

cada espejuelo, ahogado en la opresiva alquimia del mercurio de esos dos mundos

paralelos.

Para vengarse,

Arnoldo no la ayuda ni siquiera con el paraguas. De manera que Palmira lleva la

hinchada cartera colgada del hombro izquierdo y, bajo el brazo derecho, el

abrigo minuciosamente envuelto; esa mano esgrime el paraguas que, aun cerrado,

chisporrotea con sus colores fosforescentes. La mano izquierda, apoyándose

sobre la cartera, sostiene un ramo de lirios que, por caro, ha sido la primera

manzana de discordia en este día.

—Siempre le traigo

lirios a tu padre.

—Lirios para él y

para mí delirios.

—Bah, es la primera

vez que vienes a verlo.

—¿A verlo? Ese está

todavía en la puerta del infierno esperando que lo dejen pasar. Recuerda que, gracias

a Dios, según tú, no sentía nada.

—La gracia de Dios es

el dolor —dice ella y él se echa a reír.

—Pareces una furia

ciega con ese antifaz —rezonga enseguida, procurando ir al paso de su madre,

aunque sus breves remos, más que caminar, trotan junto a las formidables y

velludas ancas de Palmira.

—Tú no te pareces a

nadie. ¿Por suerte, nene, o por desgracia? —le suelta ella, como si le

disparara con una escopeta de dos cañones por encima del hombro izquierdo, y

aprieta el paso, haciendo que Arnoldo tenga que acelerar su trote de enano para

no rezagarse definitivamente.

Aramís, el difunto,

en cambio, era alto y flaco como un lagarto. Desde pequeño sufría mucho de los

huesos, del estómago y de la cabeza. A pesar de que sus males resolvíanse

invariablemente en dolor, las crisis de cefalea eran tan agudas que una vez, a

los doce años, se había golpeado la cabeza contra la pared hasta que su madre

logró detenerlo, ya bañado en sangre, enloquecido como nunca, tal si tuviera un

alacrán dentro del cráneo. “¡Ese fue el peor cometa!”, decía luego, pues

llamaba cometa a su dolor recurrente. Comenzó a padecer, adolescente aún, de

una repentina inflamación de las articulaciones que lo torturaba durante un par

de días y de pronto desaparecía sin dejar secuelas.

Para seguir

irritándolo, piensa él, Palmira entra al cementerio no por una de las puertas

destinadas a los caminantes, sino por la del medio, tan grande que a cierta

distancia uno casi no repara en las dos pequeñas que la flanquean, y por la

cual sólo se internan comparsas fúnebres, autos de visitantes y bicicletas.

Arnoldo la secunda, qué va a hacer, y aprieta sus puñitos en los bolsillos del

abrigo que por haber sido de Aramís le llega a las rodillas. Un gorro negro,

robado a Tío Mersal de su colección de “atuendos para la cabeza”, nada

apropiado para un invierno habanero normal, le cubre apenas medio cráneo.

—Nunca olvides que

deben pasarme por ahí, para el servicio religioso, antes de enterrarme —dice

Palmira señalando con un gesto del mentón hacia la iglesia en el centro del

cementerio.

—Antes, sí. Antes de

enterrarte yo te arrastraría con mucho gusto durante un año alrededor de Troya.

Bueno, tú no sabes nada de Troya.

—Ni quiero saber. Lo

que te digo del servicio religioso va absolutamente

en serio, so huevón.

—Si te apura, absolutamente ahora mismo lo hacemos.

Peor sería tener que enterrarte dentro de doscientos años y a la fuerza.

La brillante sonrisa

de ella le resulta a Arnoldo muy difusa en lo alto de su cuerpo. Y hay dos

espejos, espejuelos, encima. Su sonrisa, se dice él, es el leopardo en la

cumbre nevada del Kilimanjaro, pero no se lo dice porque Palmira tampoco quiere

saber de Hemingway.

La casa de Aramís

estaba siempre llena de amigos y vecinos que trataban de ayudarlo, pues normalmente

cada dos o tres semanas era atacado por alguna enfermedad de los ganglios, de

la piel, de los riñones, y unos traían píldoras o hierbas; otros, consejos;

otros, libros de Kardec o de medicina tibetana. Aunque algunos remedios le

procuraban cierta mejoría durante un tiempo o incluso le curaban alguno de sus

padecimientos. Aramís se estaba volviendo adicto a las conversaciones

consoladoras. De ahí su matrimonio con Palmira, sanota, revuelta, estúpida

según su padre, un vasco bilioso que odiaba a los enfermos. “Estúpida, pero

grandiosa”, se corrigió un día al notarle las nalgas. “¿Grandiosa? Grande nada

más”, replicó, por celos dobles, la madre. “Gran Diosa”, pensó Aramís. Antes

del primer aniversario de bodas nació Arnaldo Arnuru. Y Arrancudiaga: Palmira

era hija de un compatriota del viejo a quien él llamaba Ikurriña debido a que

en una ocasión, dicen que por licores, en un arrebato nacionalista, corrió

desnudo y envuelto en la bandera de Euskadi ante la comitiva de un alto oficial

castellano. Huyendo, luego, no paró hasta Cuba.

Sin embargo, el

matrimonio y el hijo no aliviaron los males físicos de Aramís, quien, a los

cuarenta y cinco años, se hallaba medio postrado en su cama, cada vez más

silencioso y apagado en su amargura, mirando sin ver la vida en derredor,

oyendo sin escuchar lo que le hablaban.

Cuando casi han

llegado ante la tumba, Palmira recuerda que para la exhumación es

imprescindible pasar por las oficinas de la necrópolis. Ya marchan más

despacio.

—¿Te molestaría que

te embalsamen, mamá? Contigo no sería difícil porque no tienes entrañas.

—No sería lo peor que

me has hecho. Espérame aquí, y no te quedes hablando solo como un lorito, que

regreso enseguida —Y guardando por fin las gafas en la enorme cartera, se aleja

rumbo a las oficinas. Mirándola ir así, Arnoldo recuerda que alguien la llamó

una vez “pelirroja ojos de oro” y a ella le pareció aquello una lisonja muy

original. Pero es asombroso, en verdad, que pese a su edad considerable,

mantenga sin esfuerzo aparente esa exuberancia compacta (e intransferible, pues

Aramís no recibió ni pizca de su vitalidad). Ocurrió, empero, lo que al

principio fue tomado como puro milagro: Aramís perdió toda sensación de dolor.

A pesar de que ya no era capaz de moverse como antes, ahora empezó a pasear un

rato por la casa y se sentaba en la sala o en el balcón sin quejarse en

absoluto. Era admirable ver cómo aquel infeliz mostraba a quienes lo visitaban

la rara virtud de herirse los brazos con agujas, quemarse los labios o las

mejillas con cigarros o golpearse los dedos con un pesado florero de bronce sin

el menor sufrimiento, como si se vengase de sus viejos martirios.

Regresando de las

oficinas y a sólo unos pasos de su hijo, Palmira vuelve a taparse los ojos de

oro viejo con los escandalosos espejuelos. Mezquino mercurio.

—Vamos delante, que

ellos vendrán enseguida.

—Claro, con tanto

meneo de tetas.

—Primero un trago de

ron y un buche de café, ¿no?

Ni siquiera porque el

café está aún caliente en el termo accede Arnoldo a beber un sorbo. Tampoco le

da una mordida al turrón de maní, su golosina preferida desde que, sin que él

mismo se lo explicara, comenzó en el mundo de la música. Agua sí toma, y no en

la tapa, sino en la boca del termo. Como está helada se pone a temblar y

solamente se calma cuando la caminata entre tumbas grises y suntuosos panteones

le calienta un poco el poco cuerpo que Dios le dio. Del ron no quiere ni que le

hable, a pesar de que antes sí le gustaba, sobre todo cuando tocaba con los God Dogs.

Ya están aquí. Se

sientan al borde de la tumba. Él no se atreve siquiera a leer la lápida.

Demoran los obreros, que “seguro huelen a más allá”, le susurra ella y él le

replica en voz alta: “Peor debe oler él”.

Palmira se ha tragado

ya un cuarto de botella y habla de Aramís a diestra y siniestra. Arnoldo nunca

ha creído en esa fábula de dolores diabólicos y divina anestesia. Como otros

tampoco creyeron.

Todos estaban

alarmadísimos, por supuesto. Un hombre que se había comportado siempre con tal

ecuanimidad resultaba incomprensible ahora cuando se comportaba peor que un

masoquista, un sádico o un obsceno exhibicionista. La última vez que lo vieron

vivo estaba, no obstante, como vaciado por completo, echado en su butaca

favorita, con un doble abismo en el lugar donde estuvieran sus ojos. “El don de

Dios no es el alivio”, balbuceaba con voz turbia: “Ah, el cometa, el cometa…”

Llegan los obreros y

se toman la mitad restante de la botella al tiempo que empujan la pesada tapa

de mármol. Paralizado, Arnoldo sólo es capaz de mirar cómo tres hombres sacan

lo que fuera un ataúd y cómo, entonces, tras despojarse nuevamente de sus gafas

azogadas, Palmira recoge, entre pedazos de madera podrida y residuos de tela,

lo que queda del cadáver después de cinco años: unos huesos mugrientos, un puñado

de cabellos grises, algunas costillas y, en fin, la calavera. Rocía todos esos

despojos con el perfume de un frasco, hasta vaciarlo, y los envuelve en un paño

blanquísimo, sin hablar una sola palabra durante la media hora que dura su

último encuentro con Aramís.

Aquella tarde, al

hallarlo muerto, tenía él espantosamente mutilados varios dedos, parte de la

cara y los genitales, y mordía con rabia el ojo que se había arrancado. Nadie

imaginaba cuántos horrores más hubiera cometido con su propio cuerpo si

finalmente no hubiera muerto desangrado.

Cuando el blanquísimo

envoltorio con los restos del difunto queda guardado en el osario, Palmira les

reparte café a los tres hombres y le entrega al mayor un inmaculado billete de veinte pesos. Por

último, ellos echan el féretro despedazado en la carreta y parten, mirando

oblicuamente y con curiosidad al enano sentado frente a la tumba recién

cerrada, una manecita sobre los ojos, el negro gorro siberiano sobre la frente,

el abrigote. Palmira, de nuevo con sus gafas odiosas, coloca el ramo de lirios

en un jarrón, ante el osario.

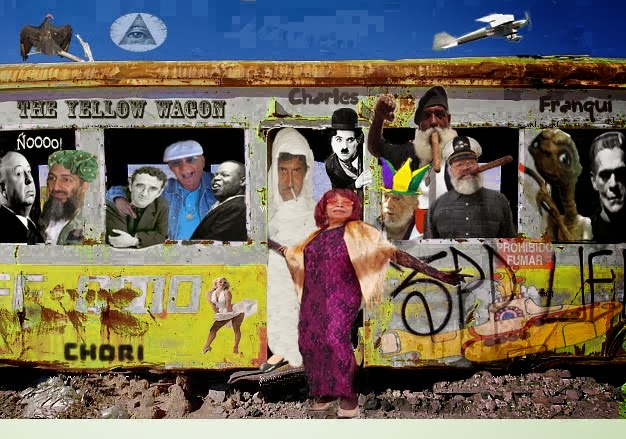

—¿Puedes traer un

poco de agua de aquella pila? —le pregunta a su hijo y saca de su gran cartera

un pequeño cubo amarillo, muy amarillo, demasiado amarillo. Pero Arnoldo no se

mueve y ella, encogiéndose de hombros, abre el termo del agua.

—Esa está helada, mamá —protesta él,

levantándose, estirando por pura manía las puntas inferiores del abrigo.

—La de la pila debe

estar igual.

—Yo voy —insiste

Arnoldo, toma el pequeño cubo y se va, arrastrándolo tras de sí como si fuera

su propio cadáver. Parecería que va dejando en el suelo un fosforescente rastro

amarillo.

Ernesto Santana, de un nuevo libro en preparación.