La había mirado

muchas veces, por casualidad, al pasar por la calle Línea o por Calzada, pero

un día la vi y me fue imposible entender entonces cómo nunca antes me había

dado cuenta de lo asombrosa que era aquella cúpula. Se erguía encima de una

edificación situada a un costado del patio de una enorme escuela secundaria y,

aquel día, creí que no me había llamado la atención hasta entonces porque

ninguna de las construcciones alrededor guardaba el menor parentesco con aquel

cascarón cubierto de azulejos multicolores. Sostenida por cuatro columnas, la

cúpula se hallaba en el sexto y último piso de la edificación. En los días de

sol violento, brillaba de una manera espléndida y los estudiantes, sin darse

cuenta de la maravilla que había a unos metros de ellos, alborotaban en el

patio, ignorantes, como yo durante largo tiempo, del milagro inexplicable.

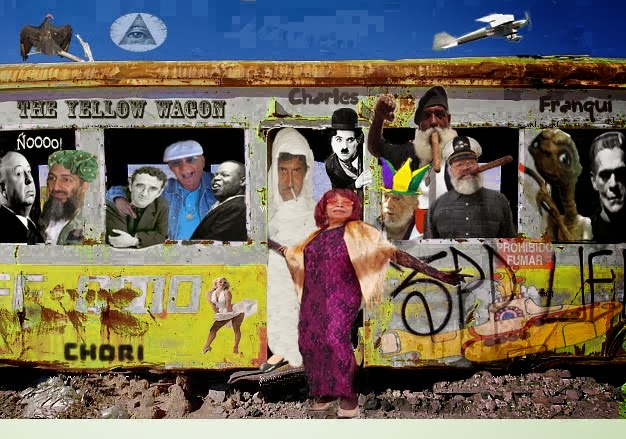

EL VAGON AMARILLO

martes, 25 de agosto de 2015

EL CUENTO DE HADA

Hada no conoce el

amor porque conoce demasiado a los hombres. Y porque está marcada. Desde muy

atrás y muy adentro, aunque siempre a ojos vista, como un lunar, tira de un

signo de exclusión que es herencia de casta. Mientras que todas las demás

sueñan con el mágico toque de singularidad, ella lucha a brazo partido por ser

una muchacha corriente. Y de nada le vale. Nadie puede saltar fuera de su

propia sombra. Tal vez por eso Hada no consigue librarse de aquello que la

desemeja. Pero tampoco se rinde.

Al cumplir 16 años

de edad supo que su vida amorosa sería ímproba y sufrida. Igual que su madre y

que su abuela y que la madre de la madre de su abuela, Hada había nacido con

cierta insuficiencia congénita que los ginecólogos definen como estrechez del

introito vaginal, pero que las viejas deslenguadas de la familia prefieren

llamar chocha tupida.

Hada se hizo

médico. Confiada en que existe una cura para cada mal, quiso aceitar con sólido

conocimiento de causa las herramientas de su felicidad. Y fue esperanza vertida

en saco roto, puesto que los seis años que pasó hincando los codos en la

universidad no le reportarían mayor beneficio que aquel que se obtiene con una

simple visita a la consulta de ginecobstetricia. Y es que todo está dicho sobre

la estrechez del introito vaginal. En muy pocas palabras: falta de capacidad

que imposibilita de por vida a una mujer para recibir sin un dolor extremo la

bendición del sexo opuesto.

lunes, 17 de agosto de 2015

DOSTOIEVSKI CONTRA LA INTERPOL

Concurrieron dos

casualidades. La primera es que pocos días antes había leído El Cocodrilo, un

cuento que se le antoja muy raro dentro de la obra de Dostoievski. La segunda

casualidad, no menos rara para él, es que el cocodrilo del cuento llevara su

nombre, o un nombre igual al suyo. Carlos piensa en estas cosas en el preciso

minuto en que el investigador policial está conminándolo a que hable de una

vez, a que diga todo lo que sabe, ya que de cualquier modo no tiene

escapatoria, como no sea a través de una amplia y minuciosa confesión que

permita reconstruir los hechos y recuperar lo perdido.

Carlos, no él, sino

el cocodrilo llamado Carlos, se tragó a un hombre de una sentada. Se supone que

lo hizo porque tenía hambre, no porque le interesara ser noticia. El pobre

bicho no contaba con la ligereza de los seres humanos. Mucho menos con las

travesuras del azar. De cualquier forma, ya está visto que hambre y apuro

suelen ir de la mano. Y el apuro no es un buen consiliario. Para empezar,

obstruye la facultad de selección, imponiendo echarle garra a lo primero que

asome. Y ese pudo ser el desencadenante de lo que parecía una desgracia para

Carlos, ambos, el cocodrilo y también él. Al menos es lo que le está cruzando

por la mente ahora, a la vez que escucha (como un claveteo en el sótano, monocorde,

vago), los requerimientos del oficial investigativo que corre a cargo del

proceso.

Lágrimas

Nos pasábamos horas

enteras llorando. Como me fascinaba verla sollozar, ella derramaba

interminables lágrimas. Al rato, yo siempre me animaba y lloraba también.

Mil veces nos sorprendió la luz del día

mientras gemíamos sin consuelo, ovillados en el huevo de un abrazo, empapados

en un solo llanto, temblando de debilidad, secos por dentro e incapaces de

detenernos.

En el fondo nos quemaba la gran duda de la

noche siguiente. ¿Sería aquella la última jornada de nuestra dicha? ¿Podríamos

llorar la próxima noche aunque sólo fuera durante unos minutos?

En aquel momento, los rayos del sol entraban

por la ventana como agujas ardientes que intentaran incendiar la casa y hacer

que saliéramos y nos entregáramos a quién sabe qué enemigo.

Y la próxima lágrima parecía un anhelo

imposible.

Ernesto Santana,

del libro “Cuando cruces los blancos archipiélagos”.

lunes, 10 de agosto de 2015

El mar de la noche

—Mañana es la feria —le dijo Manuel y Jo lo

miró con un gesto de cansancio, pues ya lo sabía—. ¿Te acuerdas de cuando la

hacían los domingos? Tú eres joven y ha pasado mucho tiempo —añadió en un

balbuceo y apretó el paso, acomodándose los horribles espejuelos que le

resbalaban sobre la nariz al menor movimiento.

Jo Quirós caminaba detenido por dentro para

sostener el peso de la piedra helada que antes fue su corazón, pero ansioso por

fuera para poder avanzar entre la cegadora luz y el aire plomizo de la tarde.

Era un prófugo atraído precisamente por aquello de lo que huía. No entendía

aún, y ya casi le repugnaba la persistencia de Manuel Meneses a su lado.

El ocaso había sido súbitamente asaltado por

un viento sur que trajo veloces nubarrones y una lluvia fría que arrasó los

últimos vestigios de la tarde. Sólo los más ancianos habrían podido recordar un

viento sur así.

—Adiós feria —gruñe Manuel mientras oscurece

entre golpes de aire negro—. ¿No tienes frío?

Fragmento de la novela “Balas gastadas”

No se puede ir a la

guerra sin Dios. Así creo haberlo leído hace poco en un libro. La frase es

bonita, pero si te pones a darle la vuelta, la encuentras insulsa, ya que

supuestamente Dios no va a la guerra, a ninguna. De modo que lo único que quiso

decir el que escribió la frase es que no se puede ir a la guerra, y punto. O al

menos no se debe. Otra cosa, que suena parecida pero no es igual, sería decir

que no es aconsejable ir a la guerra sin tener un dios al cual encomendarle el

espíritu, ya que no el esqueleto. No es que yo sepa demasiado sobre estos

temas, pero tengo la cabeza más o menos bien puesta sobre los hombros. Además,

en mis treinta y cinco años de existencia lidiando con energúmenos y con

déspotas y con impíos de todos los credos, pude haber aprendido que a fin de

cuenta siempre viene bien tener a mano algo o alguien que nos inspire aunque

sea una mínima dosis de fe. Quizá sea en esa carencia donde anidó la culebra

del infortunio que hoy pare engendros en las entrañas de José Manuel, mi esposo,

y en las de sus socios de calamidad (correligionarios según él), esos pobres

tarados, veteranos de las guerras en África. Balas gastadas, que es como me

gusta a mí llamarles.

lunes, 3 de agosto de 2015

BRAHMÁN DE LA HABANA

No pude salvar al

mundo con el comunismo. Tampoco pude salvar a mi familia de las consecuencias

que me trajo haber querido salvar al mundo con el comunismo. Entonces me

propuse salvar al comunismo de comunistas como yo. Y fue así que he resuelto

convertirme al brahmanismo. El problema es mi peso corporal. Debido a tanto

esfuerzo fallido por salvar al mundo con el comunismo, engordé demasiado.

Descalzo y sin ropas, sobrepaso las trescientas libras. Por suerte, casi la

mitad de ese peso lo tengo concentrado en la mitad del cuerpo, a la altura del

estómago, lo cual me permite mantener el equilibrio, igual que los aviones o

los buques de carga. No puedo decir que el detalle me vendría mal para mi nuevo

estatus de brahmán. Al menos de momento, mientras tenga que lidiar con el

ascetismo que dispone Brahma para sus seguidores en este itinerario de ilusión

que es la existencia en la tierra. Aunque más tarde, llegada la hora de la

metempsicosis, mis planes pueden complicarse. Ciertamente no me explico cómo

una gran humanidad física como la mía lograría desempaquetarse sin traumas en

un ser etéreo. Una vez muerto quiero decir, durante la transmigración del alma

que corresponde por ley y por destino a los brahmanes. Según los últimos

cálculos, el cuerpo etéreo (entiéndase el alma, más otros pequeños órganos del

espíritu), pesa unos 150 gramos. Más o menos lo que debe pesar un colibrí. No

ha de ser tarea fácil para Brahma realizar semejante conversión: de más de

trescientas libras a 150 gramos. ¿Cómo se las arreglaría? ¿Y si resulta que con

lo muy ocupado que anda Brahma, decide encomendarle a otra entidad la misión de

tan complejo desglose? Pongamos que se le ocurra asignarla a sus representantes

en el infierno del Naraca. Y pongamos que éstos dispongan que para facilitar la

metempsicosis, debo bajar de peso dándome baños de vapor entre sus llamas.

Serían 500 años, según el código de Brahma, los que debo pasar como mínimo

expuesto a los hornos del Naraca. Si por lo menos esos 500 años no fueran más

que 500 años. Pero no he de perder de vista que para Brahma un solo día

representa una serie de 86400000 siglos. En fin, bien pensado, tal vez necesite

revaluar un tanto más juiciosamente el proyecto de convertirme en brahmán.

Después de todo, no me iba tan mal queriendo salvar al mundo con el comunismo.

José Hugo

Fernández, del libro “La novia del monstruo”.

La noche del pez rosado

Cuando nos dimos cuenta ya era demasiado

tarde. Las ramas del árbol, que por costumbre y hasta con cierto aire amable se

recostaban contra el vidrio de la ventana, eran ahora los tentáculos de un ser

repulsivo e indefinible, como si las serpientes de la cabeza de Medusa

desbordaran la ventana e invadieran el cuarto en medio del espantoso

chisporroteo de sonidos que rezumaban las paredes y que aquellos palpos lamían

ansiosamente.

Hacía rato ya que habíamos dejado la baraja

sobre la mesa, porque cada ronda era más absurda que la anterior. Durante

varios minutos evitamos mirarnos unos a otros, quizás porque el calor era

insufrible. Kino sudaba a mares y aun así pretendía que Arabella y los demás

aceptaran cerrar la ventana.

—¿Qué hora es ya?

A mí me seguía doliendo el pie. Soplaba el

viento. La noche no terminaba. De hecho, parecía interminable sin remedio.

Cerré los ojos, no de sueño, sino sólo por alivio. Pensé que lo mejor, quizás,

hubiera sido no haber entrado nunca por esa ventana para abrir la puerta, ya

que estaba rota la cerradura.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)